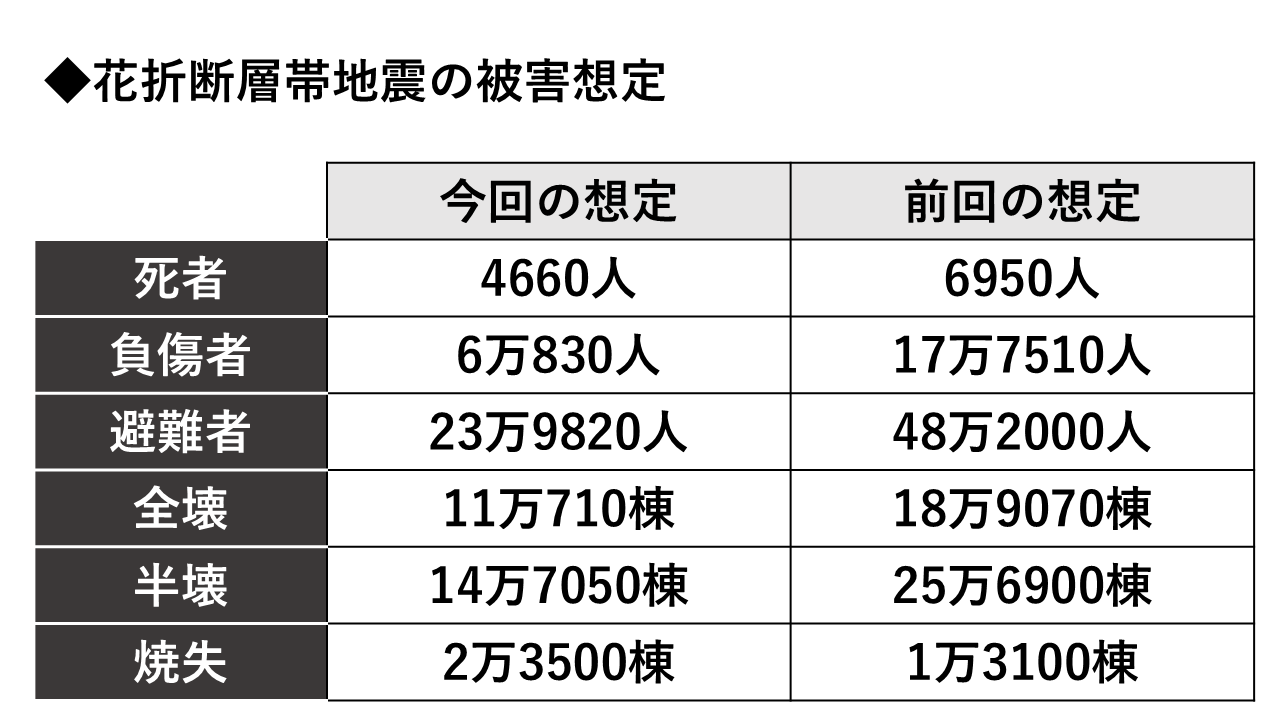

滋賀県高島市から京都府左京区に至る花折(はなおれ)断層帯(約47キロ)を震源とする地震について、京都府が昨年、16年ぶりに被害想定を見直した。本学衣笠キャンパスのある京都市北区では、最大震度7と想定されている。府内全体では、死者約4700人、建物の全壊・半壊約25万8千棟に及ぶとみられ、南海トラフ地震よりも大きな被害となる可能性がある。(小林)

京都府は2008年に花折断層帯をはじめとする活断層による地震被害の想定を行い、防災体制の構築や府民向けの啓発を行ってきた。人口や耐震化率の変化や、府内の活断層による地震発生確率の高まりを受け、被害想定を見直した。

花折断層帯を震源とする地震が発生した場合、マグニチュードは最大7.5。京都市北区などで最大震度7、京都市中心部から山城地域の一部にかけて震度6強の揺れが発生すると想定されている。

死者は最大約4700人(前回比約33%減)、負傷者約6万1千人(同約66%減)で、うち重傷者は約1万人(同約77%減)と想定した。また要救助者は約2万7千人、避難者は約24万人と算定した。

揺れによる建物被害は、全壊が約11万1千棟(同約41%減)、半壊が約14万7千棟(同約43%減)といずれも減少した。既存の建物の耐震化や建て替えによる建物の耐震化率向上が背景にあるとみられる。

一方で、焼失棟数は約2万4千棟(同約85%増)と、大幅に増加した。電気機器や配線からの出火など、出火や延焼の条件を厳密に見積もった結果、京都市内を中心に増加したという。

本学は防災ガイドの中で、普段の心構えとして、棚やタンスの転倒防止、照明器具の落下防止をしておくこと、避難経路・避難場所を確認しておくこと、非常持ち出し品の準備を推奨している。

また地震発生時には、揺れがやむまで安全を確保する、収まってからは火災への対応・応急手当・避難を行うなど、行動・判断するよう示している。学内にいるときは学内放送に従い、情報収集を行うよう促している。

なお、災害時には、避難所で住民の受け入れが行われる場合がある。本学衣笠キャンパスは、指定避難所に指定されており、食料や飲料水など一定の備蓄品を用意している。

.png)

南海トラフや首都直下と言い、どうせ起こらないのに無駄に大事にするのは勘弁して欲しい。もはやノルトラダムスの大予言と同レベルじゃん。