1日に開催された「KINUGASA ART VILLAGE FESTIVAL(衣笠アートヴィレッジフェスティバル)」では、模擬店や展示、体験など、さまざまなアート企画が開かれた。

■「学部、回生を超えた交流を」模擬店・縁日が開催

東側ステージや中央広場周辺では、1回生と上回生のオリターによる模擬店・縁日が行われた。同企画はオリターが主導し、学部・回生を超えての取り組みとなった。

模擬店にてヤンニョムチキンを販売する店員=1日、衣笠キャンパス

模擬店にてヤンニョムチキンを販売する店員=1日、衣笠キャンパスヤンニョムチキンを販売した、オリターの光本陽人さん(法2)は「1回生が自ら模擬店の内容を考えてくれた」と話す。学部や回生を超えた初めての取り組みで、作業する際に時間割がかみ合わないなどといった課題にも直面したという。

模擬店の店員として参加した田宮綾乃さん(文1)は「オリターの皆さんは優しく、接しやすかった。だからこそ(年上であることを忘れず)敬語を使うことを意識するきっかけとなった」と話す。また「自分たちで何かを創り上げることを通して一体感を感じることができ、感動した」と語った。

模擬店ではさまざまな商品が販売され、多くの子ども連れや学生が楽しんだ。

さまざまな模擬店を楽しむ来場者=1日、衣笠キャンパス

さまざまな模擬店を楽しむ来場者=1日、衣笠キャンパス(国島)

■「酒呑童子絵巻」修復後初の一般公開

アート・リサーチセンターでは、酒呑童子にまつわる展示が行われた。中でも目玉は「酒呑童子絵巻」だ。

酒呑童子絵巻は、1650年代前後に京都で作られたと推定される作品。平安時代の源頼光とその家来が活躍する「酒呑童子」の物語が描かれている。

同作品は長らく日本になかったが、130年ぶりに日本へ返還、修復された。修復後で一般公開されるのは今回が初めて。

同企画では他にも、酒呑童子や頼光四天王をはじめとした登場人物が描かれた、浮世絵や屏風絵などが展示されている。

担当した学芸員の一人は「アート・リサーチセンターはデジタル化に力を入れているが、今回は生のものを見ることができる」と同企画の魅力を語った。

「酒呑童子屏風」を見る来場者=1日、衣笠キャンパス

「酒呑童子屏風」を見る来場者=1日、衣笠キャンパス(真田)

■忘れられない文化体験を

存心館2階では、文化・芸術団体による「学生アートヴィレッジ」体験・展示会が行われた。

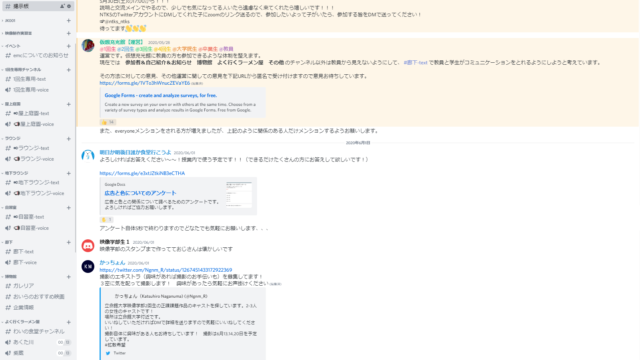

能楽部は、能の装束(しょうぞく)の着付け体験や、部員が能の台本を謡い聞かせる体験を行い、子どもから年配の人まで幅広い層の人々でにぎわうブースとなっていた。

部長の露口真大さん(文3)は、「普段、触れる機会の少ない能のいろいろな魅力を多方面から知ってもらいたい」と語った。

展示された能面=1日、衣笠キャンパス

展示された能面=1日、衣笠キャンパス奇術研究会マジックプレイヤーズは、トランプを使ったマジックなどを来場者の目の前で披露し、楽しませていた。部員のパク・テヒョンさん(産社4)は「子どもたちの、もっと見たいという反応を近くで見られることが楽しい。マジックに触れることで、普段感じない驚きや楽しさを感じてほしい」と語った。

来場者にマジックを披露する部員=1日、衣笠キャンパス

来場者にマジックを披露する部員=1日、衣笠キャンパス(桜井)

■歴史・最新技術を通して

平井嘉一郎記念図書館では、祇園祭をバーチャルな時空間上で楽しめる体験会が展開され、京都の街並みや山鉾(やまぼこ)を再現した映像が大きなスクリーンに映し出されていた。実際にコントローラーで操作して、バーチャル空間にいるアバターに街を歩かせることができ、子どもたちが楽しんでいた。

体験会では、祇園祭の装飾などの資料を見ることができるサイトも紹介されていた。企画に携わった堀部百香さん(文3)は、来場者に向けて「メタバースの空間での資料の保存や、そうした技術があるということを知ってもらい、少しでも興味を持ってもらえたらうれしい」と語った。

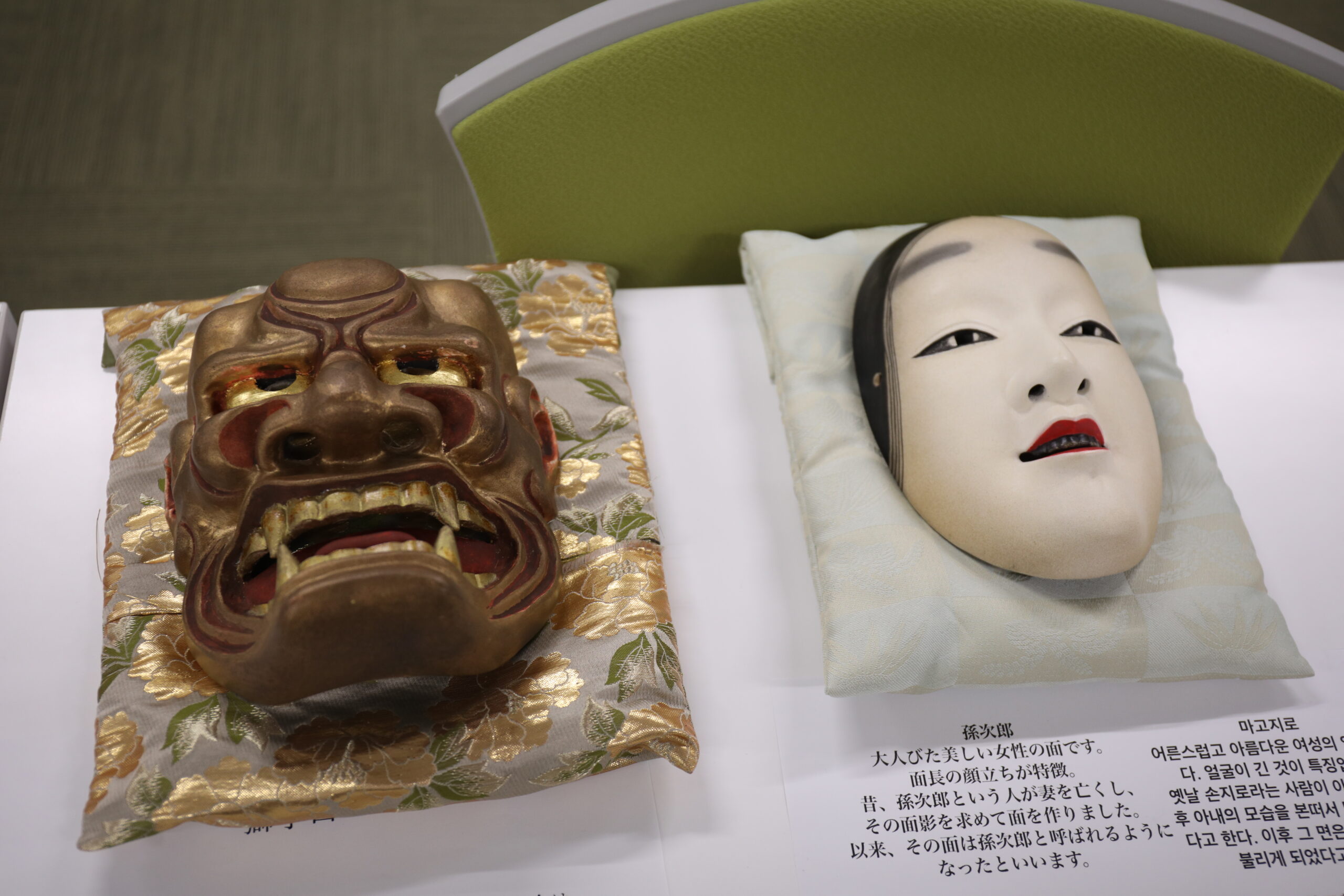

図書館のギャラリーでは、本学ゲーム研究センターが「遊び」をテーマにした展示企画「遊芸三昧」を行った。同企画では、毛利仁美講師(映像学部)キュレーションのもと、展示品を「踊る」「奏でる」「釣る」「作る」の4つのテーマに分け、展示された。

来場者は、江戸時代の出版物や現代のビデオゲームに加え、ボタンやレバーの操作に頼らない「一風変わった」コントローラーを見ることができた。

江戸時代の出版物と現代のビデオゲームが分類され、並べて展示されていた=1日、衣笠キャンパス

江戸時代の出版物と現代のビデオゲームが分類され、並べて展示されていた=1日、衣笠キャンパスコントローラーの展示について、先端総合学術研究科の木村亮太さんは「この展示のコントローラーはそれぞれが目的を持って設計されている。なぜそのコントローラーはそういった形になったのか、どうしてその形である必要があったのかといった背景についても考えてほしい」と話す。

また遊びの根源は体を動かす喜びであり、昔から継承されてきた踊りや演奏といった体を大きく動かす遊びが、現代のビデオゲームに形を変えて受け継がれているとする。

木村さんは「こういったコントローラーを使うことで、ゲームを通じて体を大きく動かす楽しみを体験することができる」と語った。

(桜井、国島)

.png)