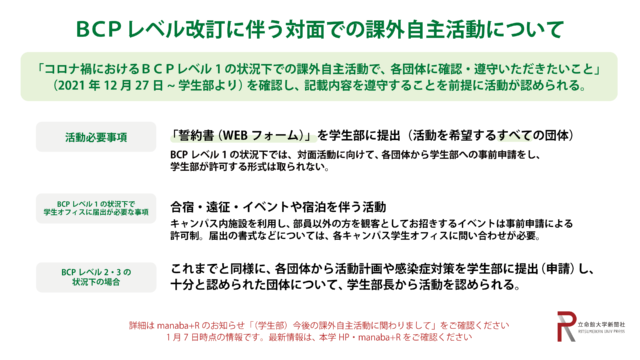

全構成員自治の考え方に基づいて大学側と学生らが議論する2024年度第1回全学協議会代表者会議が1月29日、立命館朱雀キャンパスで開かれた。R2030チャレンジ・デザイン=①②=の実現に向けた到達点と課題について振り返り、R2030後半期計画に向けた議論の進め方について意見を交わした。(小林)

議論を交わす参加者ら=1月29日、京都市中京区・立命館朱雀キャンパス

議論を交わす参加者ら=1月29日、京都市中京区・立命館朱雀キャンパス①R2030 2018年に策定された学校法人立命館の学園ビジョン。「挑戦を、もっと自由に」を掲げ、未来のあるべき姿を積極的に提起し、その実現に挑戦していくことで、平和で希望に満ちた未来社会を実現できる学園を目標としている。計画期間は2021年度〜2030年度。

②チャレンジ・デザイン R2030に基づき学園内各校で策定された、将来計画の方向性などを定めたもの。本学においては、①社会との共有知を創造する②学びの価値を提供する③自己変革する組織を実現する――という三つの重点目標に向けた取り組みで、▽新たな価値を創造する次世代研究大学▽イノベーション・創発性人材を生み出す大学――の二つの柱の実現を目指す。

会議には、学校法人立命館の常任理事会▽学友会▽大学院生協議会連合会(院協)▽教職員組合――からが出席。生活協同組合の代表者がオブザーバーとして参加した。

会議では、R2030前半期の取り組みと学生生活の課題を各パートの目線で確認。後半期計画の豊富化・実質化を目指して議論が行われた。

見解を述べる学友会・横尾陽太中央常任委員長=1月29日、京都市中京区・立命館朱雀キャンパス

見解を述べる学友会・横尾陽太中央常任委員長=1月29日、京都市中京区・立命館朱雀キャンパス学友会は「要求実現運動」から「学園共創活動」への転換により、共創的な議論を進め、学年暦の変更においては、一連の決定に学友会が参画していることを示すことができたと評価した。一方、学生の生活に係る重要な事項についての情報が、学友会との議論の場なく、大学から公開されることもあったとして、重要な事項については学友会との確認、合意形成の上で公開することを要望した。

大学側は、未来の学生に向けた活動と同様に、現在の学生が抱えている課題と向き合いながら、学びと成長の環境整備をこれからも進めていき、多くの学生がそのことによる変化を実感できるような活動が重要だという認識を示した。

冒頭あいさつを述べる立命館の仲谷善雄総長=1月29日、京都市中京区・立命館朱雀キャンパス

冒頭あいさつを述べる立命館の仲谷善雄総長=1月29日、京都市中京区・立命館朱雀キャンパス後半期計画に向けては「未来の大学づくりに向けて、大学が学生、院生の皆さんとの対話と議論を積み重ねることを通じて、社会共生価値を創出する大学を目指していきたい」とした。

また大阪いばらきキャンパスへの2学部移転に伴い本格化させてきた社会共創について、衣笠キャンパスとびわこ・くさつキャンパスに「Fab lab(ファブラボ)」を開設する計画を明らかにし、社会共創のプラットフォームへの学生の主体的な参画を求めた。

学友会は、学園共創活動の意味について共通の理解を持った上で、その意味に基づいた議論、懇談を行うことなどを求めた。

.png)