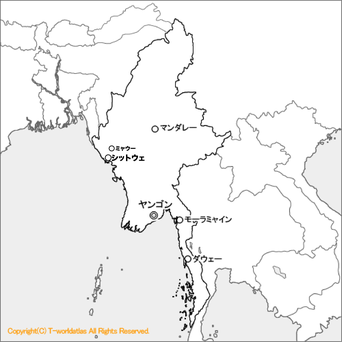

ロヒンギャ問題を取材するために、私はミャンマー西部・ラカイン州にあるミャウー(Mrauk U)にという町にやってきた。ミャウーはアラカン王国(15c-18c)の首都であり、現在もパゴダ(仏塔)が立ち並んでいた。この美しい古都の郊外に、迫害に苦しむロヒンギャの村があった。

第1回 「旅の始まり」

ロヒンギャ(記事下に解説)の村へと続く道を歩いていた。ミャンマー西部の3月は乾季の終わりである。最高気温は30度を超え、シャツに汗がにじむ。

ミャウーから南に伸びる道には「HONDA」のバイクや「NISSAN」のトラックが行き交っていた。人間もバナナも一緒くたに荷台に積んだトラックは私と反対方向、つまりミャウーの町中に向けて走っていく。

私はこの風景に同調しようとした。これから会いにいくロヒンギャは、体制側から抑圧されている人々である。外国人である私がロヒンギャの村に行くという行為には当然、拘束される危険性も伴う。緊張と乾燥で水気の失った下唇をなめると、切れた部分から血の味がした。

ミャウーの町中から7キロほど歩いたところで前方に人だかりが見えてきた。道路の両端に雑貨店やティーショップがあって、人々が往来している。近づいてみると、道路に垂直線を引くように細い道があって、それに沿って家々が立ち並んでいた。

路上で逡巡していると、軽食店から子どもたちが飛び出してきた。10歳くらいの男の子が5人。困惑している私に正対して、ジェスチャーで何かを訴えかけた。私の持っているカメラを指差していて「僕たちの写真を撮ってくれ」ということらしい。レンズを向けると、思い思いのポーズを取った。

5人はカメラの液晶モニターに映る自分たちの姿を覗き込み「オッケー」と満足そうな表情を見せた。それからも求められるままにシャッターを切っていると、子どもたちが「僕の写真も撮って」と20人ばかり集まってきた。

次第に面倒になってきたので「村の中に入りたいよ」と言うと、「付いてこい」と子どもたちが私の手を引いて、村の中に先導した。 「どこに連れて行かれるのだろう?」とこちらも困惑しているが、家の軒先に座る老婆も異邦人を不思議そうに見つめている。イスラム帽子を被った男と目が会った時にやっと気がついた。「ここがロヒンギャの村なのだ」と。

村の一般的な家は竹を編んで作られていて、屋根はトタンで覆われていた。経済状況によって居住環境は異なりがあり、2階のある住居もあれば、東南アジアなど高温多湿な地域で見られる高床式の住居もあった。私の感覚ではカンボジアやラオスの農村とよく似ていた。

子どもたちが会わせたがったのは、30歳過ぎの痩せた男性だった。ロンジーというミャンマーの民族衣装を腰に巻いて、土色のシャツを着ている。このムンムンさん(仮名)は普段は村の学校の英語教師をしているが、外国人が来た時は英語力を生かしてガイドになる。ガイド料金はお心次第であるが、過去に訪れた外国人の名簿帳を見せながら「10000チャット(700円ほど)が相場だ」と言った。

「教育が足りない」とムンムンさんは嘆く

「教育が足りない」とムンムンさんは嘆くムンムンさんが最初にガイドしたのは彼が教鞭を取る学校だった。私の訪れた時期(3月下旬)は長期休暇中で生徒はいなかった。そのために昼間から子どもたちは村中を遊び回っていた。日本の小学校と変わらない広さの教室内は机や椅子がなく、壁に黒板が架けられただけでガランとしていた。この学校では5ー12歳の子供が学んでいるという。

「ここを卒業したら、子どもは中学校に行くの?」

そう何気なく尋ねると、ムンムンさんはかぶりを振って答えた。

「いいや、この村に中学はないんだ。それに町の学校に行くこともできない」

その返事に私が困惑していると、ムンムンさんがこう重ねた。

「僕たちは村から外に出ることができないのさ」

この地域で、ロヒンギャの行動は著しく制限されている。仏教徒の町に行くことは不可能で、村外で教育を受けたくても受けられない。

水がめを持つ少女 頬に付けているのは「タナカ」というミャンマーの伝統的な化粧品である

水がめを持つ少女 頬に付けているのは「タナカ」というミャンマーの伝統的な化粧品である生活もほとんど自給自足である。生活用水はため池や井戸で汲んだものを使っている。タンパク源は川の魚や飼っているニワトリだった。

16歳の少年 実年齢よりも大人びて見えた

16歳の少年 実年齢よりも大人びて見えた16歳の青年は袖の破れた服を着ていて、それを着る理由を「僕は服を1着しか持っていないから」と話していた。そうしてドキリとするくらいの強い口調で「なぜ僕たちはこんな生活を余儀なくされるのか」と訴えかけた。

医療不足も深刻である。「村には病院がないから、罹患しても治療を受けられないんだ」とムンムンさんは表情をゆがめる。村内には薬局だけが存在していた。

約700年前に建てられたというモスク 改築されていて真偽は判別できない

約700年前に建てられたというモスク 改築されていて真偽は判別できない村内にある3つのモスクをそれぞれ案内してもらった。ムンムンさんによると、村内で1番古いモスクは約700年前に建てられた。そのモスクは石作りで大きな支柱に支えられていた。体を清めるための池もモスクに併設されていた。モスクはほとんど改築されているので「14世紀からある」という言葉の真偽は分からない。ムンムンさんは建築当時のものだという壁を指差して強調した。

「僕はこの村で生まれた。両親も、祖父母もずっとここで暮らしてきた。それなのに何故、不法移民の扱いを受けないといけないんだ」

ミャンマー政府はロヒンギャを、ベンガル地方(現在のインド東部とバングラデシュに当たる地域)から流入した「不法移民」とみなしている。そのためロヒンギャの多くは国籍を付与されていない。政府は1982年に施行した改正国籍法で「国内に135民族が存在する」としているが、ロヒンギャはその民族数にカウントされていない。ミャンマー人仏教徒はロヒンギャを「ベンガルから来た人」の意味で「ベンガリー」と呼んでいる。ミャンマー人仏教徒にとってロヒンギャはあくまでベンガル人移民であり、ロヒンギャという民族はそもそも存在しないことになっている。

一方でロヒンギャは自分たちを「この土地に根ざした、独自の文化を持つ民族である」と主張する。ムンムンさんが「両親も祖父母も……」と言うのには「自分たちは長年、ミャンマーで暮らしてきた民族であり、ミャンマー国民である」という意味合いが含まれている。

つまり「ロヒンギャ」とは何であるのかという定義すら、ミャンマー人仏教徒とロヒンギャの間では共有されていない。両者の主張に齟齬が生じる理由は何であるのか。それを解き明かすには、ロヒンギャの歴史に目を向ける必要があるだろう。 (鶴)

次回は2月27日(水)の更新を予定しています。「そもそもロヒンギャとはどのような集団なのか」をミャンマー国内の情勢に詳しい、上智大学教授の根本敬氏にお尋ねします。

ロヒンギャ

ミャンマー西部・ラカイン州に住むイスラム教徒。ミャンマー政府はロヒンギャを隣国・バングラデシュからの「不法移民」とみなしていて多くのロヒンギャは国籍が付与されていない。

現地住民である仏教徒・アラカン人との争いがあり、両者の間ではたびたび衝突が発生している。わけても2017年8月の衝突は大規模なロヒンギャへの迫害につながり、およそ70万人が難民としてバングラデシュに逃れた。

ミャンマー政府はロヒンギャをベンガル地域(現在のインド東部とバングラデシュに当たる地域)から流入した不法移民とみなしている。その一方でロヒンギャは「自分たちはミャンマーで長年暮らしてきた民族であり、ミャンマー国民である」と主張する。

ミャンマー人仏教徒とロヒンギャの間で主張が対立する原因にはロヒンギャの複雑な歴史があった。ビルマ現代史を専門とする上智大学の根本敬教授はロヒンギャとは「『4つの層』から構成されたベンガル系ムスリムである」と説明する。

ミャンマー人のロヒンギャに関するイメージは1971年以降に流入した「4つ目の層」の人々である。そのために「ロヒンギャは移民であり、歴史もなく民族としては認められない」というのがミャンマー人仏教徒の一般的認識である。

.png)