本学政策科学部は2024年に創設30周年を迎え、これを記念する式典が昨年12月21日に大阪いばらきキャンパス(OIC)にて開催された。同式典は立命館創始155年・学園創立125周年記念事業の一環で行われたもの。式典にあわせて、記念シンポジウムや立食式の祝賀会も開催された。

午後2時30分から催されたのは、政策科学部創設30周年を祝う記念式典。式典は、政策科学部出身で毎日放送アナウンサーの河田直也さんが総合司会を務めた。式典冒頭、本学混声合唱団メディックスによる校歌斉唱ののち、岸道雄政策科学部長、学校法人立命館の仲谷善雄総長、福岡洋一茨木市長があいさつした。

冒頭挨拶で「未来を担う創造的で革新的な人材の育成、次世代研究大学の位置づけに向けて、さらに尽力していく」と話す仲谷総長=12月21日、OIC

冒頭挨拶で「未来を担う創造的で革新的な人材の育成、次世代研究大学の位置づけに向けて、さらに尽力していく」と話す仲谷総長=12月21日、OIC続いて、政策科学部の佐藤満特命教授が「政策科学部の理念と社会的意義」をテーマに基調スピーチを行った。スピーチの中で佐藤特命教授は政策系学部の歴史を振り返り、総合政策学部と政策科学部の違いに着目しながら、政策系学部が1990年代に増加した背景や政策科学部が期待する人間像などついて語った。

政策科学部が創り出す人材について「公に奉仕する人格者たちであってほしい」と話す佐藤特命教授=12月21日、OIC

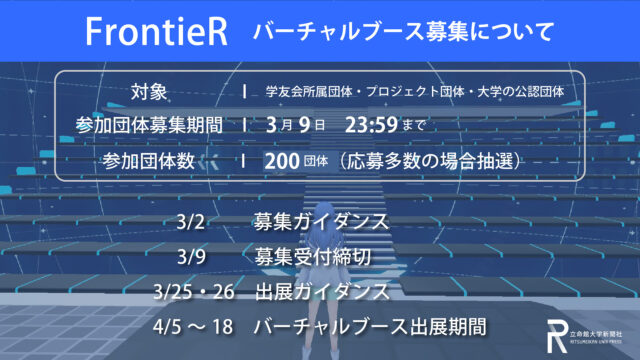

政策科学部が創り出す人材について「公に奉仕する人格者たちであってほしい」と話す佐藤特命教授=12月21日、OIC記念式典の後には「政策科学部の30周年と今後の進化に向けて」をテーマとしたシンポジウムが催された。福岡市長▽村山皓・本学名誉教授▽「LINEヤフー」(東京都千代田区)宿泊統括本部グルメ統括本部長・隼田正洋さん(1997年度卒)▽森裕之政策科学研究科長、「アイエヌジーリンク」(京都市中京区)代表取締役水谷智子さん(2001年度卒)▽岸学部長――の6人がシンポジストとして登壇。司会は岸学部長が務めた。

シンポジウムの様子=12月21日、OIC

シンポジウムの様子=12月21日、OICシンポジウムは2回のラウンドに分けて行われ、前半では政策科学部創設から現在に至るまでと政策科学部の特色について、それぞれの立場から7分間ずつ発言した。

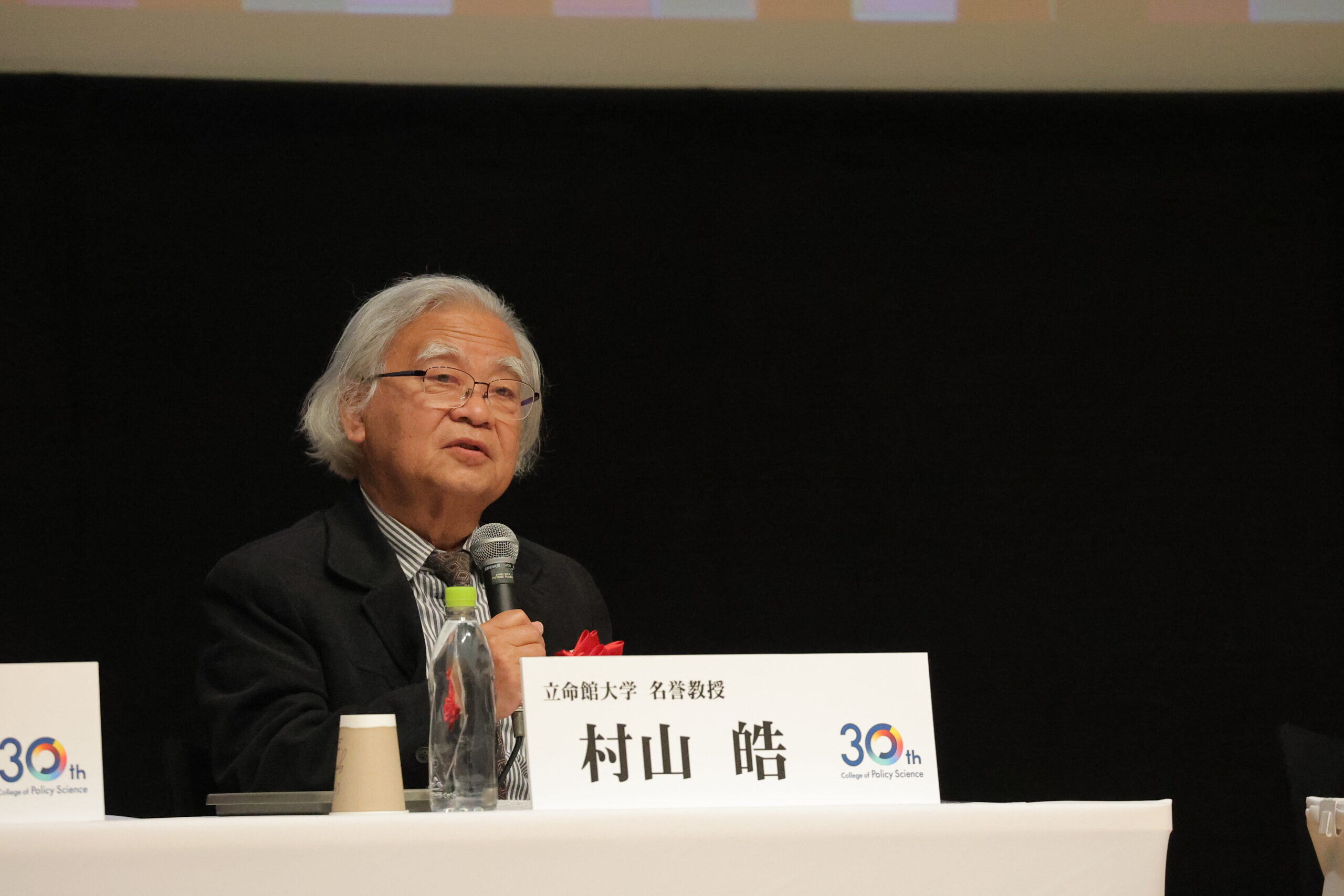

村山名誉教授は政策科学部の「飛躍の気質のDNA」に着目し、政策構想と政策実現への発想の転換が問題解決志向の政策科学部の特徴であるとした。

村山名誉教授=12月21日、OIC

村山名誉教授=12月21日、OIC福岡市長は、本学教員が持つ専門的知見の市政への活用や、本学学生の市長タウンミーティングへの参加、茨木市と本学の共催イベントである「いばらき×立命館DAY」など、茨木市と本学の連携の実績について語った。また、OIC創設以降、本学学生の茨木市への就職者数が増加していることにも触れ「茨木市と立命館大学、政策科学部のみなさんとの関係が密になっている」と述べた。

隼田さんは政策科学部で学んだこととして、課題を学ぶ姿勢と課題への向き合い方を挙げ、解くべき課題を定めてから必要な学問を学ぶという政策科学部の学びの特徴を、他の学部の学び方と比較した。さらに、政策科学部での経験について「色々な学問を学ぶきっかけを作ってもらった学部だった」と振り返った。

隼田さん=12月21日、OIC

隼田さん=12月21日、OIC水谷さんは政策科学部を通して学んだこととして、物事の多面的な見方とチャレンジ精神の2つを挙げ、その背景には基礎演習やオリター活動での経験があったと語った。

森研究科長は政策科学部創設からOIC移転の経緯までを、政策科学部に携わったさまざまな教授の言葉を交えながら振り返った。

後半では前半での発言を踏まえ、政策科学部の進化の方向性についてそれぞれの立場から発言した。

福岡市長は「共創のまちづくり」をキーワードとし、政策科学部における社会課題の解決について「自治体を活用した自己実現の方向性について教えていただければ、それに合った課題や取り組み方を提供する」と述べた。また、政策科学部生へ向けて「茨木市を学びや研究の場所として活用してほしい」と語った。

福岡市長=12月21日、OIC

福岡市長=12月21日、OIC隼田さんは世の中の流れの速さをインターネット業界の歴史になぞらえ、政策科学部の方向性について「アカデミックな人材を育てるかではなく、社会のあらゆる課題を扱う人材を育てるかである」と指摘。政策科学部の学生へ向けて「何でも学べる学部であるが故に、課題認識を持たなければ何も学べないのと同じ」と述べた上で「自分が興味を持てる分野を見つけて、主体性を持って課題に取り組んでほしい」と期待を寄せた。

水谷さんは、学びを大学の中だけでするのではなく、実践をしながら学問に落とし込むことができるのが政策科学部の強みだとした上で、政策科学部の学生へ向けて「企業や行政組織との連携といった、学生だからできることにたくさんチャレンジをしてもらいたい」と語った。

水谷さん=12月21日、OIC

水谷さん=12月21日、OIC村山名誉教授は、社会連携のネットワーク(知の場と試しの時間)のハブを通じた、実証・実験・実践の機会による、卒業生や市民、学生の進化について述べた。加えて、政策科学部は創設期からコンピューターを中心としていたと話し、人工知能(AI)との関係について、「政策」と「文化的なこと」は密接であるとした上で、今の変化に対しAIを念頭に置かなければならないとした。

森研究科長は行政・地域の力が弱まっていることを指摘し、国内・国際問題に対して「我々政策科学を担う立場の人間として、社会的責任がますます大きくなっている」と発言。さらに、①地域共創に基づく実践的な学び②充実した英語基準カリキュラムの展開③OICの発展――の3点が政策科学部が歩んできた30年間の成果であり、最大の武器であると強調した。また「コミュニティー力の再構築と新たな研究教育の実践」をキーワードとして、問題解決実践のためのソーシャルイノベーションや、日本語基準と英語基準の独自性を保ちつつ融合する「内なる国際化」について述べた。最後に、本学の発展とともに政策科学部独自の発展を担っていかなければならないとし「これまでの成果、立ち位置を見ながら新しい学部作りに取り組んで行くことが我々に課せられた課題である」と締め括った。

森研究科長=12月21日、OIC

森研究科長=12月21日、OIC 参加した学生や卒業生らは熱心に耳を傾け、メモを取る様子も多く見られた=12月21日、OIC

参加した学生や卒業生らは熱心に耳を傾け、メモを取る様子も多く見られた=12月21日、OIC記念式典・シンポジウムに参加した井平夢叶さん(政策3)は、「課題を見つけて学べるような学習環境を自分たちでも作り、卒業後も誇れるような政策科学部にしていきたい」と展望を語った。

.png)