京都市伏見区の河川敷で、介護疲れや生活苦に陥った男性(当時54歳)が認知症の母(当時86歳)に承諾を得て絞殺した事件から、来年2月で20年が経つ。この20年で家族らのケアを担う「ケアラー」への社会的関心は高まったものの、介護殺人などの悲劇は繰り返されている。誰もが関わる可能性のあるケアの現状と課題について、家族とケアの問題に詳しい本学産業社会学部・斎藤真緒教授に話を聞いた。

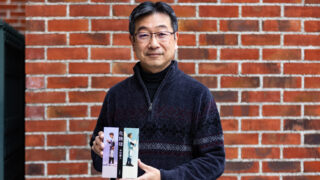

【斎藤真緒(さいとう・まお)】

【斎藤真緒(さいとう・まお)】専門は家族社会学。ヤングケアラー・若者ケアラー、男性介護者を中心とする家族ケアなどを研究。

介護保険制度が創設されて25年が経った現在も、家族介護者が抱える負担や課題が解消されたとは言い難い。

性別比率の逆転 「SOSが出せない」男性介護者

厚生労働省の国民生活基礎調査(2022年)によると、同居している人を介護する男性は約3割。それに対し、介護虐待の加害者は男性が約6割、介護殺人では約7割を占める。

この性別比率の逆転傾向を受け、男性介護者が抱える特有の問題に取り組むべく、「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」が09年に発足された。同会は男性介護者の調査・研究や、交流、情報発信などに取り組む。

斎藤教授は同会にも携わる。「男性は仕事でアイデンティティーが形成されることが多い。昇給などで評価される仕事に対し、介護は合理性やスピードだけでは対応できない。真面目で責任感の強い人ほどSOSが出せない」と男性介護者の傾向を話す。

「発足当初は『デイサービスを利用しましょう』と呼び掛けていた。しかし最近起きた介護殺人事件の多くはサービスを利用していた」。今後の課題は「利用してもなお起こり続ける悲劇をどう防ぐか」。

.png)