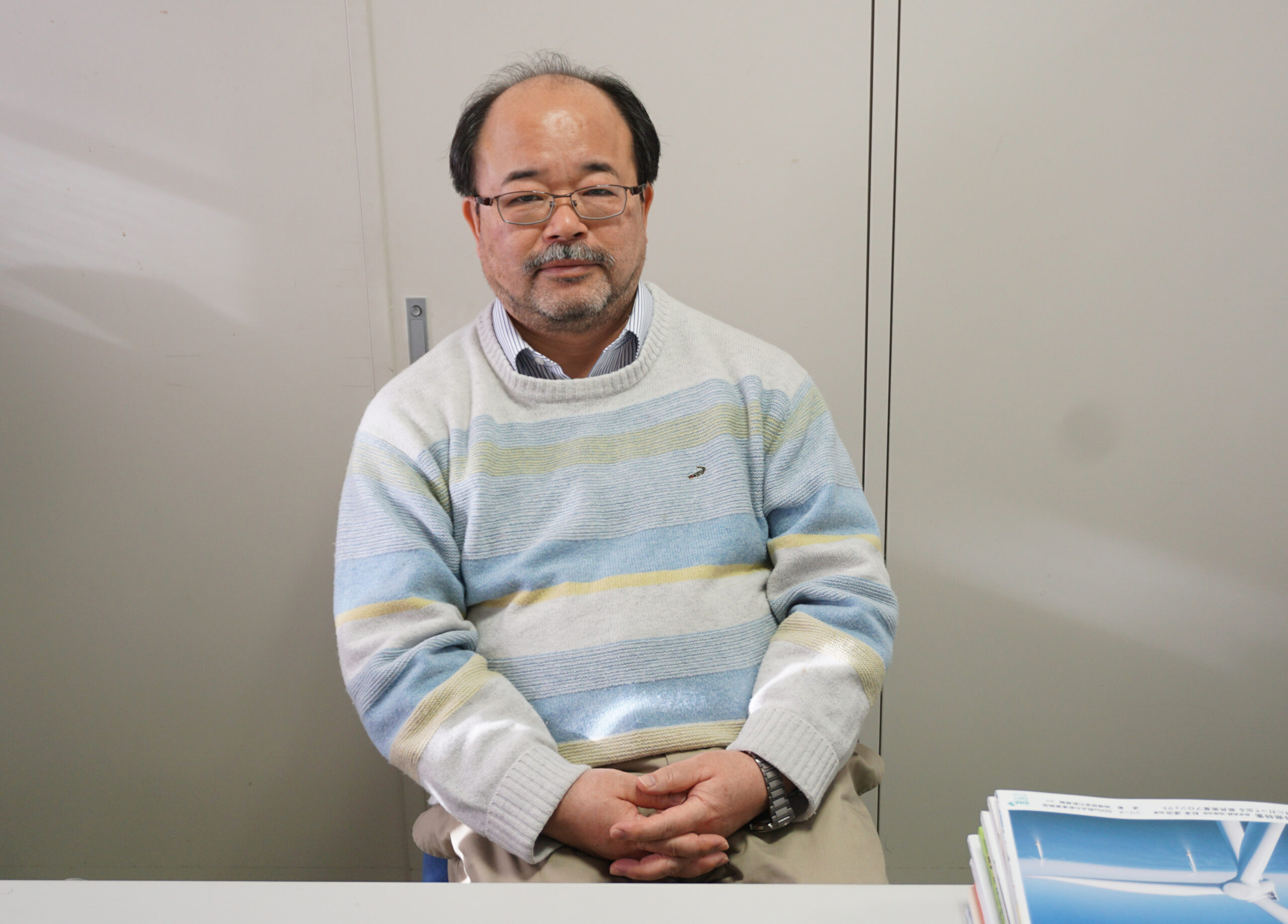

景井充先生編『新しい経験にオープンでいよう』

#産業社会学部教授 #フランス社会学、社会学思想史

産業社会学部教授の景井充先生に、学生時代から現在に至るまでの経験や活動について話を聞いた。

これまでの活動

気づき

景井先生はこれまで「違和感を大事にしてきた」と振り返る。

「大学・大学院時代の恩師と鹿児島県にある知覧特攻平和会館を1995年6月に訪れた。鹿児島湾の海底から引き揚げられたゼロ戦の、そのめくれ上がった翼の外板がアルミ箔のように薄かったことに、落涙を禁じえなかった。帰ってこなかった兵士たちの顔写真が部屋の壁一面に貼られていたのを見て、悲しさの中に怒りが込み上げてきたことを今でも鮮明に覚えている。その顔写真の名前は当時すべて日本名だったが、その中には朝鮮から連れてこられた若者も何人かいるはずだと、恩師は呟いた」。

「若者の顔写真は、その背後に日本の国家権力のありよう、さらには日本の近代化が持つ本質的な特質を隠し、また露見させていたようだった。自分は無知だったと気づかされ、勉強をしないと物事を見誤ると思った」と語る。

景井先生はこの経験のあと、学会報告に際して地方開催の機会を選び、日本近代史のホットスポットを回る自作ツアーを始めたという。

「たとえば、北海道の朱鞠内(しゅまりない)湖は強制連行・強制労働の現場であった。ダムと鉄道を作るために国内と朝鮮半島から労働者が集められた。村の共同墓地の奥には墓標を建てられることもなく約200人の亡骸が今も埋まっている。事故で毎日のように人が死んでいき、捨てるように埋めたとのことで、寺の庫裏(くり)*1から粗末な位牌が大量に見つかって明らかになった。北海道ひいては日本の近代化を象徴する場所と言わねばならない」。

自作ツアーを行うなかで「色々な場所を旅し、近代社会は人を必ずしも幸せにするようにはできていないと体感した。犠牲という一言でまとめることは、それ自体が暴力なのではないかと思った」と語る。

こうした旅の経験が一つのベースとなり、様々な活動を模索してきたという。

ソーシャルデザイン

産業社会学部は、2022年度に「ソーシャルデザインプログラム」という教育プログラムを立ち上げた。本プログラムでは、多様な社会問題を批判的・複眼的に捉えて、解決を目指す力を身につける機会を学生に提供する。ソーシャルデザインとは、私たちの生きる社会を私たちの手でよりよくしていこうとする活動のこと。実際に地域社会に出て社会的課題に接し、実践を通して学びを深めていく。

景井先生は「豊かで良い社会を創っていくのは政治家や実業家の仕事だと認識されてきた。日本は昔と比べれば経済的に豊かになったが、社会の中には様々な社会問題が山積している。『豊か』になったとだけ言っていればよいのだろうか。自分たちの生きている社会を自分たちの手でよりよく創っていくべきなのではないかという思いで提案したプログラムである。すでにある世の中に自分の居場所を見つけるというより、自ら世の中を創り居場所を創れるような人を育てたい。そういった気風をつくり、その感覚を若者に経験させたいと考えている」と話す。

産業社会学部では、「ソーシャルデザインプログラム」の他にも社会問題をテーマにしたプロジェクトや研究活動が活発に行われてきた。

例えば、2008年に発足した「京北プロジェクト」*2は、過疎化が進む京北地域(京都市右京区北部)が自立していくための社会経済システムの構築に取り組んできた。同プロジェクトでは、京北地域が発祥の地といわれる「藁(わら)つと納豆」に注目し、PR素材として2011年10月「りつまめ納豆」を発売。景井ゼミが携わって進められ、販売地域は現在も拡大しているという。その他、酒造りや京北のソウルフード「納豆もち」の新ブランド作り、本学生協の協力のもと京北産農産物を使ったフェア開催などに取り組んできた。模索の末にたどり着いたテーマは、新たな「地場産業」の創出であったという。

取り組みについて、「地場産業をつくるということは、人がそこで生きていける経済活動をつくるということ。過疎化が進み、高齢者が半分以上を占める場所でも、その地域の力で自立させることができる。国民を総動員して『富国』を実現するのとは違うやり方でこれからの『豊かさ』を創出する、智慧と技術を模索している」と語る。

学生へアドバイス

学生時代の思い出

過去の経験、そこから得た疑問や思いが現在の研究や活動のベースとなっているという景井先生だが、若い頃も素朴な違和感や疑問を持つことが多かったそう。

「高校に上がるとき、同じ中学から自分を含め20人余りが一緒の高校に行くことになった。その当時、成績はこの20人ほどの中で中間あたりにいた。しかし、卒業する頃には上から何番目かの成績だった。自分の成績がどうのこうのというよりも、伸び悩む中学時代の友達の姿を見ながら、怒りの気持ちの方が強かった」。

「なんてことをしてくれたんだ!この学校は生徒の才能を開花させることに成功していないんじゃないのか?!」。

高校卒業後、予備校に通うことになった景井先生は、この時初めて本当の勉強というものを身を以って知ったと当時を振り返る。

「勉強とは手応えがあるはずのもの。今の教育現場は生徒の才能を開花することに失敗しているだけではなく、刈り取り押しつぶしてしまっているのではないか。生徒に断念することや諦めることを教えてしまっていないだろうか」。

勉強とは

身近にあった経験から疑問を抱いていてきた景井先生。ある時、これらの疑問に関係することを聞いて、共感した出来事があったそう。

「リベラルアーツという言葉のルーツについてある研究者が語っているのを聞いたとき、納得のいくところがあった。リベラル=自由。アーツ(アート)=芸術、技術、学芸。この二つを足すと『自由学芸』といった直訳が出てくる。では、どういう『自由』なのだろうかと。古代ギリシャで自由を象徴するものは市民。その対となって存在するのは奴隷である。市民と奴隷を分かつものこそ“知”だということから、リベラルアーツとは人を奴隷状態から解放する知のあり方のことだ、と。知を持つことによってこそ人は奴隷状態から解放されるのだ、と。」

古代ギリシャは奴隷が支えていた社会。奴隷がいることで生産活動という労働から離れ、自由に哲学などの教養を得る時間や機会を手にすることができた。

勉強や教育がどうあるべきかを考えていくうえで、この説に啓発されるところがあったという。

「勉強とは人に「解放」と「自由」をもたらす営みなのだ、と」。

学生に向けて

「新しい経験にオープンでいよう。やりたいことや目標を持って一途にまい進している人もいると思うが、その落とし穴に落ちないことが大切。それだけに集中してしまうと、視野が狭くなり、最悪の場合『やりたいこと』の奴隷になってしまう。大学は新しい経験を獲得できる場所だから、新しい経験にオープンでいてほしい。大学の先生の本体業務は研究活動だが、研究活動とは未知の事柄に挑んでいくこと。『答えのない時代』と言われる中、学生の皆さんには何らかのかたちで教員の『研究者』の側面に接点を持って、新たな経験に開かれているとはどんなことなのかを体感してほしい」。

(西澤)

*1寺院の台所。転じて住職やその家族の居所。

*2関連記事『産業社会学部京北プロジェクトは何を目指しているか』https://www.ritsumei.ac.jp/slc/local/column/detail.html/?id=16

.png)